Setiap embusan napas yang mengalir lembut bercampur dengan udara bebas, goresan noktah membentuk catatan bebas di setiap detik yang terlewati. Catatan-catatan misteri, kesedihan, penderitaan, emosi, hingga penyesalan terbentuk menjadi satu kesatuan yang membentuk cerita panjang hingga terangkum dalam memori yang tidak mudah terlupakan.

Tetes keringat yang menunjukkan kerja keras, hingga tetes darah yang menggambarkan penderitaan. Setiap detik, ada banyak hal yang terjadi dari sudut-sudut yang tidak terjamah nalar manusia.

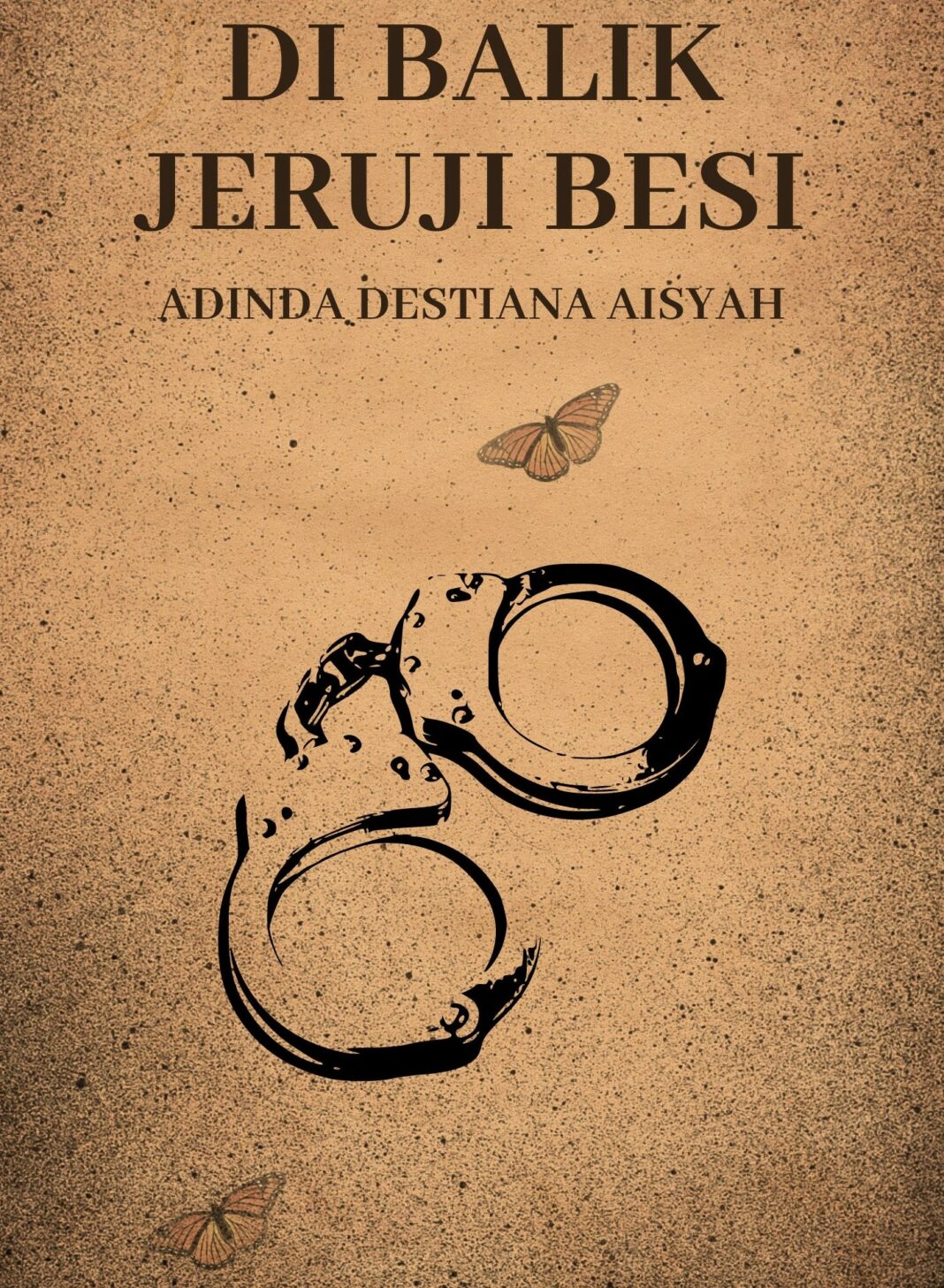

Dari balik pagar kawat yang melingkar, menyilang, dengan duri-duri di sekelilingnya, terdapat gedung tua yang mengandalkan usia sebagai eksistensinya di dunia. Dinding-dinding yang kokoh, hanya menghantarkan kedinginan bagi para penghuni di dalamnya. Tidak semua orang bisa keluar masuk tempat yang menyimpan beraneka ragam cerita para penghuninya.

Seperti saat matahari baru terbenam pada Kamis sore, jeritan menggema datang dari salah satu ruangan di pojok lorong lantai tiga. Seorang wanita dengan potongan rambut bob memukul besi yang menghalanginya dari dunia luar, sambil menyerukan kata “tolong” berkali-kali.

Dalam hitungan detik saja, dua petugas yang berjaga berlari menuju asal suara. Hingga sepasang netra mereka mendapati seorang wanita bersimbah darah di lantai, setelah menggorok lehernya dengan batang sikat gigi yang dibelah dua. Saat divonis untuk mendekam seumur hidup di dalam ruangan berukuran persegi panjang itu, tidak ada alasan baginya untuk terus bernapas di tengah kehidupan yang perlahan mencekiknya sendiri.

Hilang cerita milik salah seorang manusia, lahir kembali cerita lain yang tidak kalah memantik jiwa penasaran. Ketika matahari telah berada di tempatnya, memancarkan cahaya dari ventilasi di setiap lorong panjang beraroma besi dan jamur.

Suara gesekan sandal tipis dengan lantai, membuat beberapa pasang mata mengalihkan pandangannya. Bukan karena suara langkah kecil dari kedua kaki jenjang yang memikul banyak beban, tetapi dari cerita-cerita yang terdengar bersamaan dengan kedatangannya.

Cahaya matahari menghujani tubuhnya ketika melangkah di lorong panjang tersebut. Deru napas yang tenang menunjukkan dirinya baik-baik saja. Ekor matanya sesekali mencuri pandang pada beberapa ruang tahanan gelap dengan sorot mata yang menembak ke arahnya. Dia tidak peduli, seberapa pelik pun cerita yang beredar di sana, gadis itu tidak peduli.

Rambut panjang hitamnya menutupi sebagian wajah kecil milik gadis berusia 22 tahun itu. Kepalanya tertunduk menatap pijakannya yang berhenti di depan ruangan kumuh dan tidak lebih besar dari kamar pribadi di rumahnya.

Pintu jeruji besi berderit ketika gadis itu dipersilakan masuk untuk memulai cerita baru, atau sekadar merenungkan cerita-cerita dalam hidupnya yang sudah lalu. Dia terdiam ketika semua orang di dalam ruangan itu sibuk menatapnya dengan puluhan pertanyaan yang berkecamuk di dalam benak mereka.

Gadis berkulit putih pucat itu bersandar pada dinding lembap ketika para tahanan lainnya menyantap makanan. Dia meringkuk memeluk kedua kakinya, ketika para tahanan bergantian memijat punggung satu sama lain. Sedangkan ketika malam tiba dan bulan sudah naik ke tempatnya, gadis itu merenung dengan tatapan kosong.

Kedua matanya berkedip, dan deru napasnya terdengar lemah, bibir tipis merah mudanya terkatup rapat di sepanjang hari. Bahkan ketika seorang wanita berusia 30-an di dalam ruangan itu bertanya. “Bagaimana kamu bisa membunuh di usia muda?” gadis itu tetap terdiam.

Saat itu pula Alena mengarahkan tendangan kaki jenjangnya hingga membuat laki-laki itu terjungkal jatuh dari kasur.

Ketika pagi datang kembali, disambut haru dengan langit yang biru, diselimuti dengan awan mendung, perlahan petir menggelegar mengalahkan suara bel tanda seluruh tahanan bisa beraktivitas di luar ruangan. Namun, kali ini setiap langkah di ruangan itu terhenti bukan karena rintik hujan telah turun, melainkan karena Alena gadis dengan telapak tangan kecil itu mendongak melihat hujan dengan punggung yang gemetar. Seiring dengan bertambah besarnya rintik hujan hingga aroma petrichor terbawa oleh angin, tangisnya semakin membesar memenuhi tempat itu membuat semua orang hanya menatap bahu lemahnya.

“Kita semua hidup di zaman dimana ketakutan hanyalah cambukan bagi para jiwa muda ketika mengenal dunia lebih dalam. Apapun akan mereka lakukan, dengan alasan keingintahuan, pengetahuan, dan pengalaman. Namun, beberapa anak muda juga akan merasakan penyesalan yang mendasar dari rasa yang tumbuh di dalam dirinya, hasil dari melawan ketakutannya.”

Kedua matanya menerawang jauh. Pada saat hujan turun, maka sekelebat ingatan itu akan menyeruak masuk ke dalam pikirannya. Kesadaran dan kewarasannya dipertaruhkan. Sebelum Alena, gadis Palembang dengan sepasang mata kecilnya, menangis tersedu-sedu di balik jeruji besi pada hari itu.

Cerita pilu tercatat pada hari dimana hujan deras juga tengah mengguyur kawasan Sukarami, Palembang. Kediamannya yang menyimpan banyak luka dan air mata. Rasa takut pun terkadang lenyap ketika berada di sana.

Bibir tipis beroleskan liptint merah, merekah membentuk kurva setiap kali kedua kakinya meloncati kubangan air hujan di sepanjang gang. Dia menari-nari di tengah rintik hujan dengan melodi yang tersusun rapi di dalam pikirannya. Seakan setiap langkahnya di atas jalan itu menghasilkan nada dan bercampur dengan suara air hujan.

Alena gadis yang baru mengenal arti kerasnya kehidupan, dengan tantangan yang membentuknya untuk menjadi lebih dewasa, tetapi tidak pernah tidak tersenyum jika berjalan di tengah guyuran hujan.

Walau tempat tujuannya bukanlah persinggahan yang dapat dijadikan naungan untuk bertahan hidup lebih lama, baginya. Ketika kedua kakinya melepas sepatu hitam yang basah karena air, saat itu pula senyumnya memudar.

Ketika knop pintu terbuka, menghasilkan gesekan engsel yang pelan, Alena mendapati bahwa ada cerita baru yang menunggunya di rumah. Seketika kekuatannya runtuh saat sepasang retinanya menangkap sang ibu terbaring di lantai dengan luka lebam di wajah dan tangannya. Pertahanannya semakin dipertaruhkan, ketika rungunya menangkap isak tangis pilu menyampaikan kesakitan dengan lirih beserta desahan memohon ampunan.

Ia membuka kasar pintu kamar adik perempuan satu-satunya yang baru berusia 14 tahun, ketika suara tangisan itu semakin mengacak-acak pikirannya. Saat itu Alena bersaksi bahwa kekejaman seorang ibu tiri yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas, ternyata akan kalah dengan seorang ayah tiri yang hidup bermodalkan nafsu birahi.

Ketika laki-laki tua dengan keriput yang memenuhi wajah itu tengah terkejut melihat Alena yang muncul tiba-tiba. Saat itu pula Alena mengarahkan tendangan kaki jenjangnya hingga membuat laki-laki itu terjungkal jatuh dari kasur. Ia harus menahan tangis kepedihan ketika melihat adiknya menangis tersedu-sedu, merasakan perih dari tubuh kecilnya yang kini terbaring lemah tanpa sehelai kain pun.

Ia membantu Lyn mengenakan pakaiannya kembali ketika ia merasakan kesakitan yang menjalar ke seluruh tubuhnya.

“Kenapa para laki-laki dewasa juga harus memangsa anak gadis yang tidak berdaya? Apakah nafsu menjijikan itu telah mengalahkan kewarasan dan moral yang tumbuh di setiap akal manusia?” Tangisan yang tertahan di pelupuk mata Alena kini pecah juga.

“Apakah tangisan seorang anak perempuan tidak mampu meruntuhkan dinding kepuasan birahi sementara? Atau memang tidak ada lagi nurani pada diri mereka yang hidupnya diperbudak oleh nafsu belaka?”. Alena menangis meraung-meraung sambil memeluk adiknya.

Ia membantu Lyn mengenakan pakaiannya kembali ketika ia merasakan kesakitan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Alena semakin dikuasai amarahnya ketika tangan Lyn hanya memegangi bagian kemaluannya sambil merintih perih di bahunya.

Alena memang mampu menahan air matanya dalam beberapa menit hanya agar terlihat tegar dan kuat di hadapan sang adik yang tengah rapuh. Namun, ia tidak mampu menahan amarah yang telah menguasai seluruh kewarasannya, dan mengambil alih tubuhnya.

Gadis itu berdiri mendudukkan adiknya yang masih terisak menahan tangis. Ia kembali menegakkan bahunya ketika sebilah pisau diambil dari meja dapur untuk mengejar laki-laki tua dengan uban yang memenuhi sebagian kecil rambutnya.

Langkahnya yang sempoyongan tanpa kewarasan, memegang erat ujung pisau yang terbuat dari kayu tersebut. Ketika kesempatan itu datang, tanpa ketakutan di dalamnya, Alena menancapkan bagian tajam ujung pisau tersebut tepat ke dada sebelah kiri milik laki-laki tersebut.

Bayangan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki itu kepada sang ibu, serta perilaku kejinya pada sang adik, membuat kilatan di mata Alena tidak tampak rasa iba sedikit pun. Terlebih ketika laki-laki yang kini terbaring di atas tanah dengan napas yang tersengal-sengal, tengah bertarung dengan kematian yang menunggunya di ujung jalan. Alena menunggu sampai malaikat maut benar-benar menyelesaikan tugasnya hari itu.

Seringaian tipis terbentuk di bibirnya. Ia melirik jendela kecil kamar Lyn ketika menyadari sepasang mata sedang menatapnya takut dari sana. Alena menunjukkan senyuman lebarnya, menunjukkan barisan gigi putih kekuningan kepada sang adik yang menatapnya sedih.

Tatapan lirih dari sepasang bola mata hitam milik Alena, menyampaikan pesan tersirat yang dalam. “Setelah ini duniaku dan duniamu tidak akan baik-baik saja. Satu tetes hujan akan mengingatkanku pada semua hal yang terjadi hari ini. Namun, setidaknya aku senang karena tugasku sudah terlaksana dengan sempurna. Melindungi kalian sebagai anak perempuan pertama yang tangguh.”

Adinda Destiana Aisyah, Mahasiswi Sastra Indonesia Universitas Pamulang, Tangerang Selatan-Banten