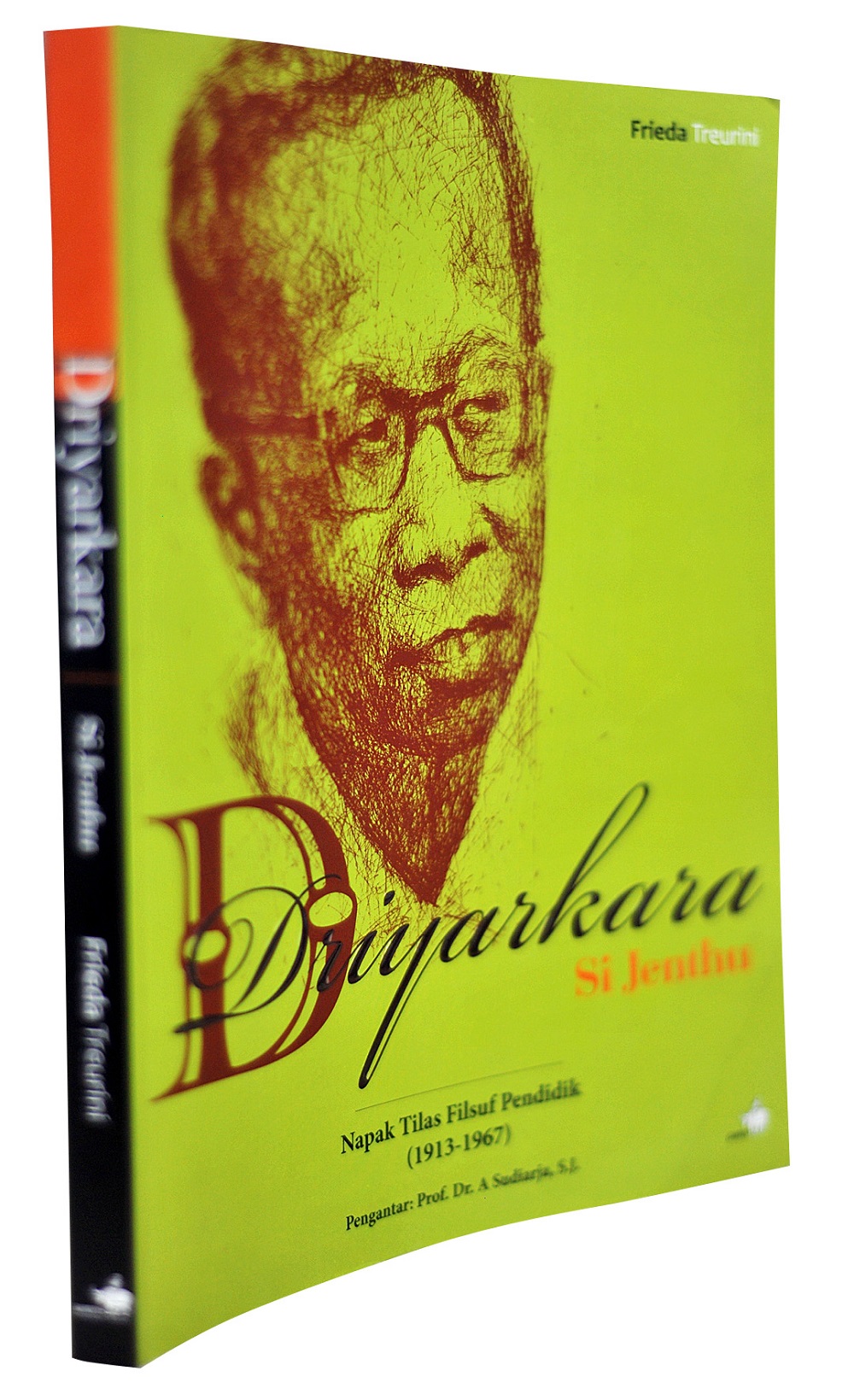

Berbeda dengan lebih dari 20 judul buku tentang Driyarkara dan karyanya (1913-1967), termasuk ratusan karangan dan makalah yang masih berupa naskah tentang pemikiran Romo Dr Nicolaus Driyarkara SJ, buku ini khas, lain dari yang lain.

Buku Driyarkara Si Jenthu menyampaikan apa dan siapanya, semacam napak tilas, salah satu ahli filsafat Indonesia yang disusun berdasarkan catatan harian, diarium yang ditulis secara rutin sejak 1 Januari 1941 sampai April 1950. Berkat ketekunan F Danuwinata SJ yang mengumpulkan, menyimpan rapi, dan menerjemahkan diarium sekaligus menjadi narasumber satu-satunya dan juga menjadi penyunting bersama Maria Hartiningsih, disusun Frieda Treurini, buku ini menjadi pelengkap dan khas dibandingkan yang lain.

Sebelumnya, tahun 2006, terbit buku himpunan karangan-karangan filosofis Driyarkara, Karya Lengkap, yang ditulisnya sejak 1954 sepulang dari Roma sampai meninggalnya tahun 1967 setebal lebih dari 1.499 halaman. Buku seberat 2 kilogram 1 ons itu terbilang monumental. Kemudian muncul pula buku-buku lain, seperti Pendidikan ala Warung Pojok (2006) dan Gelar Perupa Mendidik: Edu Art, Rereading Driyarkara: Humanity, Education, Nationalism (2007), melengkapi sejumlah buku yang lebih dulu terbit. Mungkin dua buku serius yang terbit kemudian, hampir bersamaan waktu terbit bersama Si Jenthu, adalah Kumpulan Surat Romo Drijarkara dan Oase Drijarkara (2013).

Catatan harian bukan buku sejarah, bukan juga biografi. Romo Danuwinata (80) tercatat sebagai salah satu mahasiswanya, rombongan pertama sepulang Romo Driyarkara dari studi di Roma dengan gelar doktor ilmu filsafat (hal 127). Catatan harian itu menjadi bahan utama buku ini. Ditambah napak tilas ke Kedunggubah, Purworejo, tempat kelahiran dan masa kecil Driyarkara. Tahun 2012 dan 2013, Romo Danu, anggota Jesuit kedua setelah Mgr J Sunarko SJ (Uskup Purwokerto), berziarah ke tempat kelahiran Driyarkara, mewawancarai sejumlah orang yang mengenalnya, sehingga tersajilah apa dan siapa Driyarkara (hal xxi).

Apresiasi perlu disampaikan sebab Romo Danu membaca teliti seluruh diarium dan menerjemahkannya. Selain fasih dalam bahasa Latin, Belanda, Jawa, dan Indonesia, ia juga memahami ungkapan dan diksi khas Driyarkara.

Susunan buku disajikan kronologis. Mulai dari situasi sosial ekonomi budaya Kedunggubah, Purworejo, tempat kelahiran dan masa kecil Si Jenthu Soehirman (kelak dikenal sebagai Driyarkara), proses pendidikan imamatnya di seminari kecil dan tinggi di era diaspora, formatio(pembentukan) calon anggota Societas Iesu (Jesuit), sebagai pastor, ilmuwan, anggota MPR, dan dosen. Kecuali padatnya kesibukan, beberapa kali diarium lowong. Romo Danu melacak semaksimal mungkin semua data. Karena pernah tinggal dalam satu komunitas, apa-siapa Driyarkara relatif lengkap.

Tidak Sekadar Filsuf

Status dan pastor (penggembala) umat kental mewarnai diariumnya. Benar yang dikatakan Romo Danu kemudian dikutip dalam Pengantar Romo Sudiardja, bahwa Romo Driyarkara ”tidak pernah seorang filsuf belaka” (hal xiii). Dalam diarium, pemikiran-pemikiran filosofisnya dan refleksi ringan atas kondisi aktual, tampak menonjol pula sosoknya sebagai seorang warga negara Indonesia yang cinta pada Tanah Air, seorang nasionalis menyangkut identitas kebangsaan, keselamatan negara, dan kebangsaan Indonesia. Dalam konteks itu, Driyarkara ibarat seorang Teilhard de Chardin atau Thomas Aquinas, menyebut dua contoh.

Meskipun demikian, jangan harapkan diarium ini lengkap. Di sana tidak akan dijumpai proses jatuh bangun selama menjalani formatio dan pergulatan batin Jenthu, kemudian Soehirman saat menjalani pendidikan novisiat di Girisonta, atau Driyarkara sesudah ditahbiskan tahun 1947, yang merupakan pastor pertama Jesuit yang ditahbiskan oleh uskup pribumi pertama, Mgr A Soegijapranata (hal 102).

Pernahkah Driyarkara mengalami kebimbangan dalam panggilan? Pernahkah Driyarkara jatuh cinta? Kecuali obsesinya pada SJ, posisinya sebagai warga negara jajahan dan mengalami kekejaman Belanda dan Jepang, tak ada kisah di sana. Barangkali Driyarkara tidak pernah mengalami atau narasumber utama tidak melacaknya, kecuali keterangan bahwa Driyarkara tidak mengalami hambatan dan kesulitan meraih gelar doktornya (hal 122).

Kita apresiasi kejelian Romo Danu membatasi konteksnya. ”Kekurangan” di atas justru memperkuat subjudul buku ”Napak Tilas Filsuf Pendidik” (1913-1967). Posisi buku ini melengkapi pemikiran-pemikiran Driyarkara dan tidak bisa dilepaskan dari historisitas Driyarkara. Dari sisi maksud itu, kehadiran buku Si Jenthu memang komplementer.

Kedekatan Driyarkara dengan Prof Slamet Iman Santoso, Prof Fuad Hassan—setidaknya disebut demikian sebagai salah satu perintis pemikiran filosofis di Indonesia kala itu—menunjukkan, boleh dikatakan Driyarkara masuk dalam jajaran ini. Rintisan berdirinya Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara di Jakarta tahun 1969, pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Sanata Dharma tahun 1965, kemudian IKIP dan sekarang universitas (USD), tidak lepas dari keterlibatannya.

Nama Driyarkara terpatri juga sebagai salah satu pemikir yang menafsirkan secara mendasar nilai-nilai luhur Pancasila, seperti halnya Ir Soekarno, Prof Mohammad Yamin, atau Prof Notonagoro. Mereka ibarat simbiosis mutualisme karya agung cita-cita kebangsaan dan kenegaraan yang berasal dari bumi Indonesia. Ceramahnya tentang Pancasila bersama Mohammad Yamin, Notonagoro, dan Roeslan Abdul Gani tahun 1959 di Yogyakarta menjadi rujukan umum (hal 140).

Berbagai upaya mereproduksi dan menafsirkan secara kritis pemikiran Driyarkara masih terus diselenggarakan walaupun sporadis dan sesekali, di antaranya di USD ataupun STF Driyarkara. Di STF Driyarkara niscaya lebih baik kalau pemikiran Driyarkara atau ke-Driyarkara-an diharuskan sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa baru. Driyarkara memang tak meninggalkan semacam mazhab atau aliran, tetapi pemikiran-pemikiran filsafatnya niscaya menginspirasi (mendidik) orang agar tidak terjebak dalam kedangkalan hidup dan memuja pragmatisme berlebihan.

ST Sularto

Comments are closed.