”Pernah kudengar, kewarasan adalah fiksi yang sempurna.” Ini adalah sebuah tuturan tokoh utama, yang sepanjang cerita tak pernah diketahui namanya, dalam ”Semusim, dan Semusim Lagi” (2013) karya Andina Dwifatma. Di dalam kalimat inilah terletak keseluruhan problematika yang diajukan oleh pengarangnya: adakah batas antara yang nyata dan yang fantasmatik?

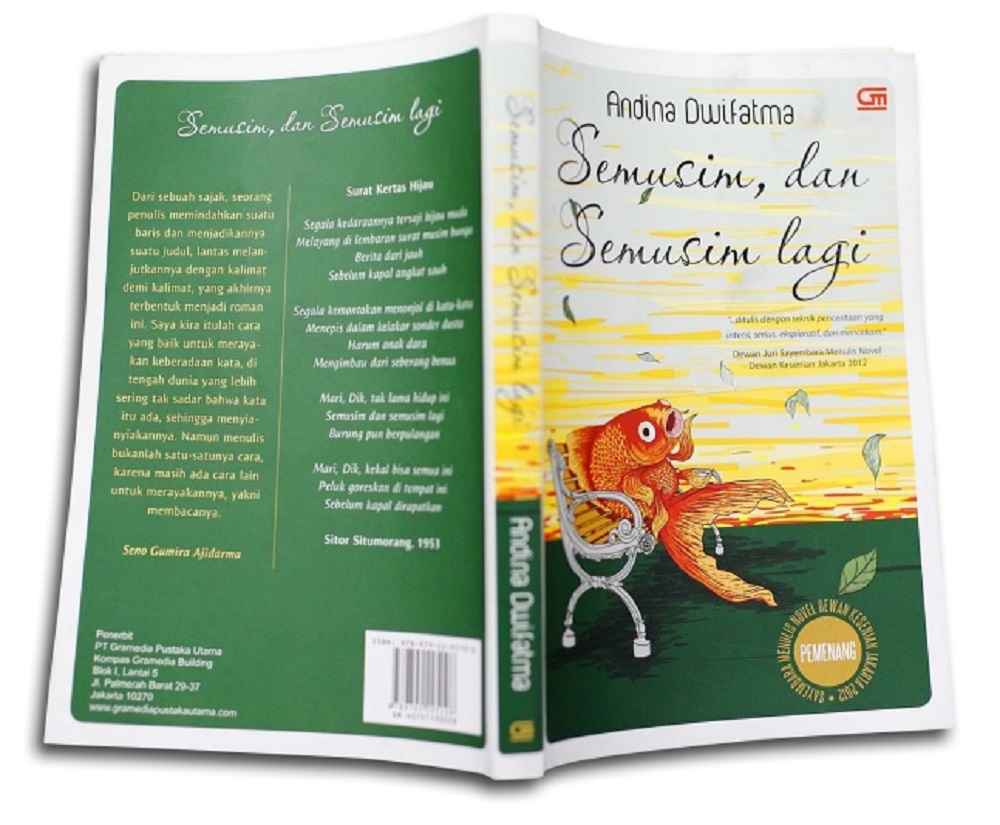

Novel pemenang Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2012 ini sepintas tidak terlihat istimewa. Novel tidak dibuka dengan kalimat pertama seksi atau menggelegar, seperti kecenderungan yang muncul akhir-akhir ini. Gaya naratifnya efisien, dengan ekonomi kata-kata yang diperhitungkan cermat, sehingga tak ada ruang terbuang untuk demonstrasi akrobatik kata-kata yang sebentar mampu memukau, tapi lalu segera jadi menjemukan.

Jika kewarasan adalah fiksi yang sempurna, maka tersirat di baliknya adalah bahwa ketidakwarasan adalah realitas (meski tidak sempurna)—bila boleh memakai dikotomi fiksi dan kenyataan, yang sudah dikupas oleh para pengamat sastra, seperti Radhar Panca Dahana, Ignas Kleden, dan Ahmad Sahal, dalam berbagai kesempatan. Ketidaksempurnaan realitaslah yang tampaknya dianggap bertanggung jawab atas lahirnya ketidakwarasan dan, pada gilirannya, pelarian manusia ke dunia fiksi, tempat kita bisa berandai-andai tentang kewarasan diri masing-masing. Dunia sempurna ini tidak mewajibkan kita berkonfrontasi dengan kenyataan yang kerap kali tak tercerna, tak tertanggungkan, tak terpahami.

Sedari awal, kita dibuat takjub oleh kemampuan ”aku” untuk menciptakan hubungan-hubungan antargagasan tak lazim yang, pada tataran akal sehat, tidak saling terkait dari segi apa pun. Ia menciptakan metafora-metafora orisinal yang tak pelak menyentak kenyamanan nalar. Misalnya, dibandingkannya bunyi derit kursi dengan ”rengekan tikus ketika lehernya digorok parang”, atau saat imajinasinya tentang atap rumah yang ditimpa oleh hujan ”kodok-kodok berkulit licin”.

Tokoh ”aku” juga unik dalam hal perhatiannya yang ekstracermat terhadap simbol-simbol numerik. Ia gemar menghitung berapa kali suatu kejadian berulang. Ia mengaku telah membaca buku Mimpi-Mimpi Einstein sebanyak 1.342 kali dan menghitung lama tiap jeritan yang keluar dari mulut ibunya saat dikuasai kegusaran, yang menurutnya mencapai 10 sampai 12 detik per jeritan. Namun, yang terpenting bagi isi cerita adalah ia mengaku, ”Aku tidak bisa mengakses pikiranku sendiri, seolah otakku menolak membuka dirinya.” Penting, sebab di sinilah letak persoalan yang disajikan oleh novel ini: apa arti kewarasan?

Nyata atau Fantasi

Kepada pembaca, novel ini menyajikan sebuah narasi yang dituturkan oleh seorang tokoh tanpa identitas jelas dan yang ”kebenaran” serta akurasi ceritanya tak dapat diandalkan karena ia mengaku tak mampu mengakses alam pikirannya sendiri serta kehilangan kontak dengan otaknya. Terlebih, ia juga memberi isyarat bahwa segala kewarasan yang tampak di dalam novel ini tak lebih dari sekadar fiksi. Lalu, bagaimana pembaca mesti bersikap dalam menelusuri jejak-jejak huruf, kata, dan kalimat dalam teks ini? Ada permainan makna pada kata fiksi sebagai lawan dari kenyataan, atau ”dusta” (meminjam istilah Radhar P Dahana) dan fiksi sebagai sebuah bentuk tulisan literer. Kedua makna ini hadir bersama dalam novel.

Jika novel ini adalah sebentuk fiksi, maka ia difungsikan untuk menjadi wadah bagi sebentuk fiksi yang lain, yakni yang berkenaan dengan ketidakwarasan yang secara sempurna tersamar sebagai kewarasan. Sebab, bagaimanapun juga, teks ini dibangun di atas konvensi-konvensi fiksi yang lazim: alur, latar, penokohan, konflik, dan ending, yang membuat apa yang dituturkannya menjadi runut, koheren, dan masuk akal. Yang membuatnya tak lagi sederhana adalah karena kewarasan naratornya dipersoalkan, bahkan oleh dirinya sendiri, sehingga kita tak pernah yakin apakah yang keluar dari mulutnya adalah nyata atau fantasi. Namun, ini tidak menghalangi pembaca untuk secara intens terlibat menyelami peristiwa demi peristiwa yang dituturkan narator, dan sama sekali tak ada upaya untuk menyesatkan pembaca dengan pelbagai peranti sastrawi demi menciptakan misteri yang tidak perlu.

”Aku” bukannya tak sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Digambarkannya dirinya sendiri sebagai ”mobil tua rongsokan”. Namun, juga disadarinya bahwa ”sesuatu dalam diri[nya] memperbaiki dirinya sendiri.” Maka, tak lagi mudah untuk menyimpulkan dengan sederhana bahwa kita sedang berhadapan dengan kegilaan. Ketika sampai pada bagian yang, menurutnya, terumit dari narasinya, ”aku” tak lupa mengingatkan pembacanya akan tikungan tajam yang akan mereka hadapi berikutnya. Katanya, ”Bagian yang akan kuceritakan selanjutnya adalah yang paling sulit. Aku ingin menuturkannya dengan wajar sehingga dapat menggugurkan anggapan miring orang-orang bahwa semua itu hanya khayalan […] meski harus kuakui kalau peristiwa ini memang tidak biasa.” (hal 126)

Maka, kita menikmati narasi tokoh tak bernama ini dengan emosi manusiawi, paham bahwa ia berjuang dengan segala daya untuk meyakinkan pembacanya bahwa ia serius. Namun, tak urung kita juga sedang menyaksikan sebuah tragedi terungkap. ”Aku” punya istilah yang tepat untuk melukiskan situasi ini: ”agar semua orang tahu cara bersedih dengan nikmat.” Lewat narasinya yang menyentuh sekaligus mengusik, ia membangun keintiman dengan pembacanya serta melahirkan simpati aneh dalam sanubari mereka terhadap dirinya. Ini yang khususnya membuat novel ini istimewa: sebuah kisah sedih yang tertata apik dalam narasi rapi dan jernih tanpa sama sekali perlu mengeksploitasi sentimentalitas.

Akhir novel yang dibiarkan terbuka menyisakan pertanyaan kepada pembaca dan juga sejumput harapan bagi ”aku”. Musim berganti, menyisakan perjalanan panjang baginya untuk menemukan jejak-jejak kewarasan/kenyataan, atau untuk berdamai saja dengan dunia fantastiknya yang penuh cerita. Tetapi, siapa bisa menyangkal bahwa ending novel juga menyampaikan isyarat bahwa ”aku” bahagia (atau mungkin, menikmati kesedihan hidupnya)?