Salah satu janji Pacha, zaman baru setelah berakhirnya siklus 26.000 tahun tanggal 21 Desember 2012 dalam kalender suku Maya, adalah berakhirnya segala kebohongan dan tersingkapnya kebenaran.

Dalam konteks negeri ini, melalui sejarah personal, lapis demi lapis kebenaran tersingkap, mengusir sisa kabut yang masih menyelimuti narasi besar sejarah yang dibangun kekuasaan.

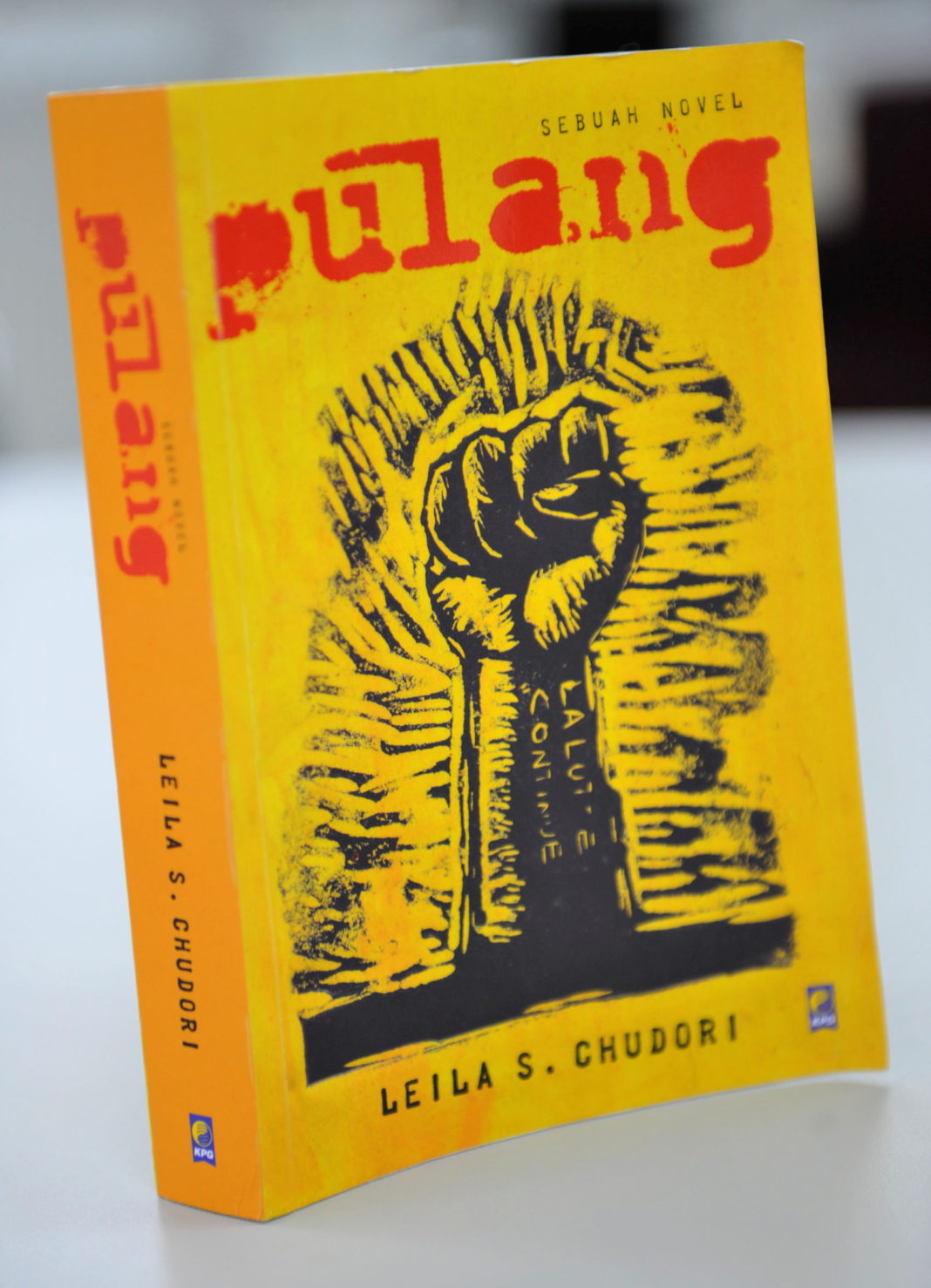

Sejarah telah dimanipulasi selama 33 tahun, tetapi suara-suara yang dibungkam dan dibisukan itu melayang-layang dan terus mengganggu narasi besar itu. Apalagi dengan menguatnya gerakan menolak lupa. Melalui pemahaman itu, saya memaknai novel Pulang karya Leila S Chudori.

Pulang dibingkai kisah kaum eksil di Perancis. Dengan riset mendalam sejak tahun 2006—tentang peristiwa pasca-65 di Indonesia dan Perancis, sampai reformasi 1998 di Indonesia —novel itu memberi wajah pada sejarah melalui pengalaman para tokohnya, yang boleh jadi, mewakili sebagian besar pengalaman korban kekerasan politik tahun 1965.

Ramuan ”Ciamik”

Dalam bentuk novel, sejarah terlihat lebih detail, lebih tajam, dan langsung menghunjam, menyentuh wilayah permenungan. Pulang adalah drama keluarga tentang persahabatan, kesetiaan, solidaritas, kerinduan, cinta, penyangkalan, dan pengkhianatan.

Alur ceritanya tidak linear, lincah, dan bernas, melompat dari satu kejadian ke kejadian lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu masa ke masa lain, mengajak masuk ke terowongan waktu dengan berbagai lintasan peristiwa. Plot seperti itu mengingatkan pada Elif Shafak dalam The Bastard of Istanbul (2007).

Penggunaan tokoh-tokoh dalam Mahabharata membingkai sifat-sifat manusia dalam suatu kejadian, mulus bersenyawa dengan kekinian. Acuan bacaan terjalin apik dengan kisah yang dibangun, menunjukkan kefasihan penulisnya menggunakan sumber-sumber sejarah dalam fiksi.

Agak berbeda dibandingkan dengan novel-novel lain yang mengambil latar peristiwa tahun 1965, Pulang meramu kuliner, cinta, bunga, dengan politik, ideologi, dan secuil bumbu spiritualitas secara pas.

Pindang serani, kunyit, dan bunga melati adalah semacam puzzle yang coba ditemukan Lintang Utara, generasi kedua dari tokoh novel ini, Dimas Suryo. Perjalanan putri tunggal Dimas Suryo ke Indonesia, tidak hanya untuk menyelesaikan tugas akhir membuat film dokumenter tentang korban 65, tetapi sekaligus menyingkapkan kabut sejarah sang ayah. Kisah cinta yang mendalam, intens, tetapi tak pernah sampai….

Pergulatan nasib

Polarisasi politik dalam Perang Dingin tergambar melalui locus peristiwa, Santiago, Havana, Peking. Dimas Suryo adalah tokoh sentral novel ini. Menjelang 30 September 1965, wartawan Kantor Berita Nusantara itu menggantikan redakturnya, Hananto Prawiro, berangkat di Cile bersama Nugroho, seniornya, menghadiri konferensi wartawan internasional di Santiago.

Bersama Risjaf yang sedang berada di Havana, mereka tak bisa pulang karena menjadi target operasi. Padahal, Dimas tak pernah terpesona pada ideologi Marx, yang seperti halnya ideologi-ideologi besar dunia, punya banyak kelemahan dan penuh kehipokritan dalam praktiknya.

Novel ini mengurai pergulatan Dimas, Nugroho, Risjaf, dan Tjai mewujudkan kehidupan baru dengan membangun restoran ”Tanah Air” di Paris. Melalui pameran, diskusi, dan kuliner, tempat itu menjadi semacam oase untuk menumpahkan kerinduan pada Tanah Air sekaligus perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Daya libas Perancis terhadap seluruh identitas pendatang, tunduk pada identitas para eksil yang tak datang dengan sukarela. Bahkan, Dimas terus dibayangi kerinduan pada wangi tanah dan separuh napas yang tertinggal di Tanah Air. Pertahanan tubuhnya jebol. Dia akhirnya pulang, ke ”tanah terjanji”, Karet, setelah kehidupan ”penuh pesona”.

Leila menguraikan bagian ini dengan sangat menyentuh dalam surat terakhir Dimas kepada Lintang, ”…Bukankah sudah kukatakan, aku ingin pulang ke rumahku di Karet?… Itu tanah yang ayah kenal baunya, teksturnya, yang nanti akan mudah menjadi satu dengan tubuhku.” (hal 446)

Pilihan

Tiga perempuan dalam novel ini mewakili pilihan-pilihan. Mereka adalah Surti Anandari, Rukmini, dan Vivienne Deveraux. Surti, cinta abadi Dimas, menikah dengan Hananto. Perempuan tiga anak itu mewakili sosok berpendirian, kuat dan keras.

Rukmini, istri Nugroho, ibu dari Bimo, mewakili sikap pragmatis, meski bisa dipandang ”pengkhianat”, karena mau dinikahi jenderal yang menyelamatkannya. Vivienne mewakili cinta tak bersyarat meski perkawinannya dengan Dimas kandas.

Tokoh yang menghubungkan sejarah masa silam dengan masa kini adalah Lintang Utara, Alam, Bimo, Andini, dan Rama. Lintang mewakili penerimaan atas sejarah keluarga, keberanian, kecerdasan sekaligus keindahan. Alam dan Bimo mewarisi keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Sementara Rama, sepupu Lintang, anak Aji Suryo, mewakili generasi yang menyangkali sejarah keluarga. Yang menarik, gambaran sikap para diplomat muda, mewakili generasi yang kritis, yang tak mempan dikecoh propaganda politik Orde Baru meski jalan kariernya sempat dihambat.

Pulang diantar oleh rasa bahasa indah dan kuat, menyentuh, nakal, romantis, menggelitik sekaligus pahit humor-humornya. Dialog-dialognya mantiki. Sangat terasa, novel ini ditulis dengan pemahaman matang tak hanya tentang sejarah, tetapi terutama tentang hidup.

Maka, berbeda dengan banyak novel bertema sama, Pulang terbebas dari jebakan merayakan korban, yang malah melebarkan jarak pembaca dengan tragedi politik yang tak pernah terselesaikan itu.

Pulang terasa ditulis tanpa pretensi sosial ataupun personal, tak ada beban ideologi dan otoritas untuk menempatkan kebenaran penulis sebagai yang utama. Dengan begitu, kisah dalam novel ini menjadi sangat dekat, bahkan seperti menjadi bagian kehidupan kita.

Di luar gambar sampul yang terkesan terlalu ”keras” dan beberapa salah cetak, saya menemukan sebentuk rasa kehidupan yang lengkap saat tiba di halaman terakhir. Pulang membuat saya rela meletakkan sejenak Snow karya Orhan Pamuk….

Maria Hartiningsih